Mata Hari: Legendäre deutsche Agentin H21

Die großen Namen der Spionage-Geschichte faszinieren auch lange nach dem Tod der handelnden Personen. Das gilt besonders, wenn der jeweilige Fall bis heute von Mythen und Spekulationen umrankt ist. So wundert es nicht, dass seit über hundert Jahren eine Schwemme von Büchern, Dokumentationen und Filmen zu Mata Hari erschienen ist, die den Mythos der berühmtesten Agentin der Welt stetig vergrößert haben.

Eine Niederländerin wird zur indischen Tempeltänzerin

Die Geschichte der Frau, die unter dem Namen Margaretha Geertruida Zelle 1876 in Leeuwarden (Niederlande) geboren wurde, hat durch die brisante Mischung von Abenteuer, Erotik und Spionage eine enorme Anziehungskraft. Doch wie konnte es dazu kommen?

Geboren wurde Zelle als Tochter eines extravaganten Hutmachers, der jedoch ab ihrem dreizehnten Lebensjahr in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Die Familie verarmte, die Eltern ließen sich scheiden und das junge Mädchen wuchs fortan bei verschiedenen Verwandten auf.

1895 lernte Margaretha Geertruida durch eine Zeitungsanzeige den etwa 20 Jahre älteren Campbell Rudolph MacLeod kennen, den sie schon nach kurzer Zeit heiratete. Ihr Ehemann war ein Kolonialoffizier, mit dem sie die damalige Kolonie Niederländisch-Indien, in etwa das heutige Indonesien, bereiste.

Nach der Pensionierung ihres Mannes geriet die Ehe jedoch zusehends in Schieflage. Zelle wollte zurück nach Europa, was sich der ehemalige Soldat jedoch nicht leisten konnte. Die Beziehung ging endgültig in die Brüche und das Paar ließ sich scheiden.

Internationale Karriere in den 1920er-Jahren

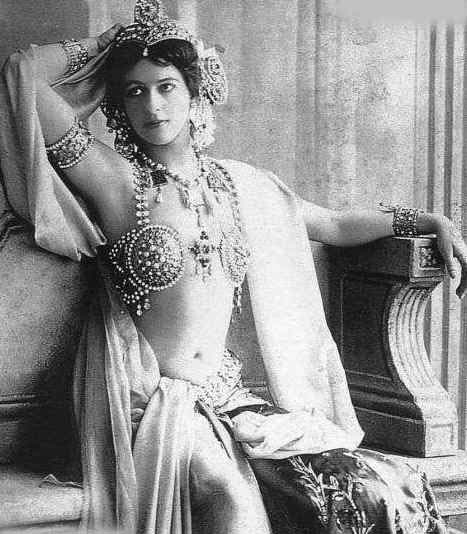

Erneut stand die junge Frau vor dem finanziellen Ruin, da ihr geschiedener Mann nicht einmal den ihr zustehenden Unterhalt zahlen konnte. Um auf eigenen Beinen zu stehen, ging Zelle nach Paris und entwarf die Kunstfigur „Mata Hari“. Sie erfand die Legende einer Tempeltänzerin, die rituellen Tanz zur Unterhaltung darbot. Dabei spielte die Dame Ende zwanzig bewusst mit erotischen Elementen und kokettierte mit der frühen Form des heutigen „Striptease“, was ihr ab 1905 zu bahnbrechenden Erfolgen verhalf.

Sie tanzte in den besten Häusern, schlief in den teuersten Hotels und begann zu Auftritten ins Ausland zu reisen. 1907 trat sie im Varieté Wintergarten an der Friedrichstraße in Berlin auf und tanzte sogar vor Kaiser Wilhelm II. und seiner Familie. Ihre Kunst und ihr Erfolg verschafften Mata Hari Zugang zu gehobenen Kreisen – sie umgab sich immer mehr mit vermögenden Diplomaten und Militärs verschiedener Länder.

Nach einer Reihe internationaler Auftritte musste sie bei ihrer Rückkehr nach Paris feststellen, dass ihr Erfolgsmodell von einer Reihe jüngerer Tänzerinnen kopiert worden war, die sich zum Teil vollständig nackt auf der Bühne zeigten. Damit begann ihr Erfolg zu bröckeln – das sensationsgierige Pariser Publikum war auf den nächsten Zug aufgesprungen.

Trotzdem verhalf ihr ihre mittlerweile gehobene gesellschaftliche Stellung zu weiteren Engagements. Der weiterhin luxuriöse Lebensstil ließ sich damit aber immer schwerer finanzieren. Mit dem Kriegsausbruch 1914 verschlimmerte sich die Lage noch weiter.

Geheimagentin im Ersten Weltkrieg: Geldnot und Verhaftung

In dieser fast ausweglosen Situation eröffnete sich 1915 für Mata Hari eine neue Chance. Der deutsche Konsul in den Niederlanden versprach ihr 20.000 Francs für Informationen aus den gehobenen Kreisen der französischen Hauptstadt. Wie bereits zwei Mal vorher in ihrem Leben versuchte sie dem Bankrott zu entfliehen und griff zu.

Als Spionin für Deutschland reiste sie aus den Niederlanden über England und Spanien zurück nach Frankreich – der direkte Weg war durch die Front versperrt. Auf ihrer Reise erregt sie die Aufmerksamkeit des britischen Geheimdienstes, welcher einige Zeit später die französischen Kollegen warnte. Ab diesem Zeitpunkt stand Mata Hari unter verstärkter Beobachtung des französischen Geheimdienstes und wurde schließlich am 13. Februar 1917 verhaftet.

Erst fünf Monate später wurde offiziell Anklage erhoben. Der Prozess wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor einem Militärgericht geführt. Wesentliche Informationen zu diesem Fall sind bisher nur über die 1999 freigegebenen britischen Geheimdienst-Akten zugänglich. Sie legen nahe, dass Mata Hari zwar angeworben wurde, aber nie brisante Inhalte übermittelt haben soll. Weitere Untersuchungen aus dem Jahr 2014 lassen vermuten, dass die Spionin zudem nie ein vollständiges Geständnis abgelegte.

Ob dem wirklich so ist, finden wir hoffentlich in den nächsten Monaten heraus. Nach 100 Jahren läuft die Sperrfrist auf den französischen Prozessakten zum Fall Mata Hari ab.

Mata Hari sei „viel zu dumm“, so Geheimdienst-Chef Nicolai

Es klingt vielleicht ernüchternd, aber die berühmteste Agentin der Welt schien im Spionage-Beruf nicht wirklich zu überzeugen. Diesen Eindruck hatte Geheimdienst-Leiter Walter Nicolai bereits nach einem ersten Treffen bekommen. Der deutsche Geheimdienstler war an Mata Hari interessiert, weil ihre Kontakte zur europäischen Oberschicht durch ihre Berühmtheit vortrefflich waren – unter anderem galt sie als Geliebte des französischen Kriegsministers.

Nicolai aber schrieb in seinen Erinnerungen, dass er nicht glaube, Mata Hari sei in der Lage, wertvolle Informationen zu erkennen. Selbst wenn der Minister ihr derartige Informationen anvertrauen würde, glaube er, dass „sie viel zu dumm sein würde, es zu verstehen und brauchbar berichten zu können“.

Er schien mit dieser Einschätzung recht zu behalten, Mata Hari wurde keine Spionin, deren Informationen den Verlauf des 1. Weltkriegs hätten beeinflussen können. Aufgrund ihrer europaweiten Bekanntheit eignete sie sich aber wunderbar für eine aufsehenerregende Medienkampagne. Ihre Enttarnung als deutsche Agentin wurde daher von der französischen Propaganda als großer Erfolg gefeiert.

Damit sollte einerseits das Ansehen des französischen Geheimdienstes, der zu dieser Zeit nur wenig Erfolge vorweisen konnte, verbessert werden, als auch die kriegsmüde französische Bevölkerung neuen Antrieb erhalten, gegen die heimtückisch spionierenden Deutschen zu kämpfen.

Schlecht spioniert, aber würdevoll gestorben

Es scheint so, dass Mata Hari nicht wegen ihrer Leistungen, sondern wegen ihrer Persönlichkeit sterben musste. Sie wurde zum Symbol des deutschen Feindbilds stilisiert und die Erschießung zum Exempel. Auch wenn es zur Meisterspionin nicht reichte, eines konnte Mata Hari: Sie war zeitlebens eine Meisterin der Selbstinszenierung. Das gilt auch für ihren letzten Auftritt im Festungsgraben des bei Paris gelegenen Schlosses Vincennes.

Laut Augenzeugen soll Mata Hari am 15. Oktober 1917 nicht verzweifelt und ängstlich, sondern erhobenen Hauptes und fast schon theatralisch zur Hinrichtung geschritten sein. Es schien, als würde sie durch ein Publikum aus Soldaten zu ihrer letzten Bühne gehen. Angeblich warf sie dem Erschießungskommando sogar einen Luftkuss zu. Eine Augenbinde verweigert sie ebenso wie an den Pfahl gebunden zu werden.

Ihre letzten Worte richtete sie an den Kommandanten, als dieser den Säbel hob, um den Soldaten den Befehl zum Feuern zu geben: „Ich danke Ihnen, Monsieur!“ Auch diese scheinbar angeborene Theatralik war einer der Gründe, weshalb Mata Hari zu dem Mythos wurde, der sie bis heute ist.

Mehr Informationen zu Mata Hari und zur Spionage-Hysterie im Ersten Weltkrieg gibt es auch täglich von 10-20 Uhr bei uns im Deutschen Spionagemuseum.

Autor: Florian Schimikowski

Veröffentlicht am: 13.02.2017